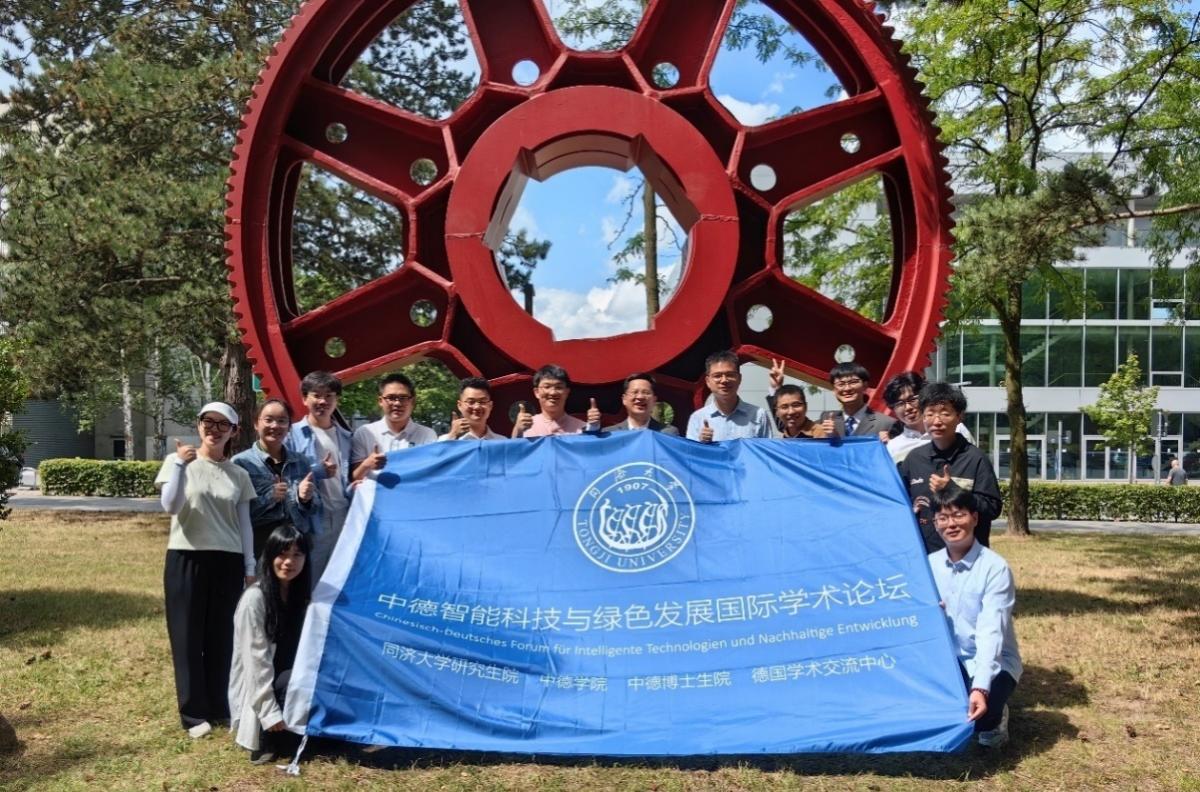

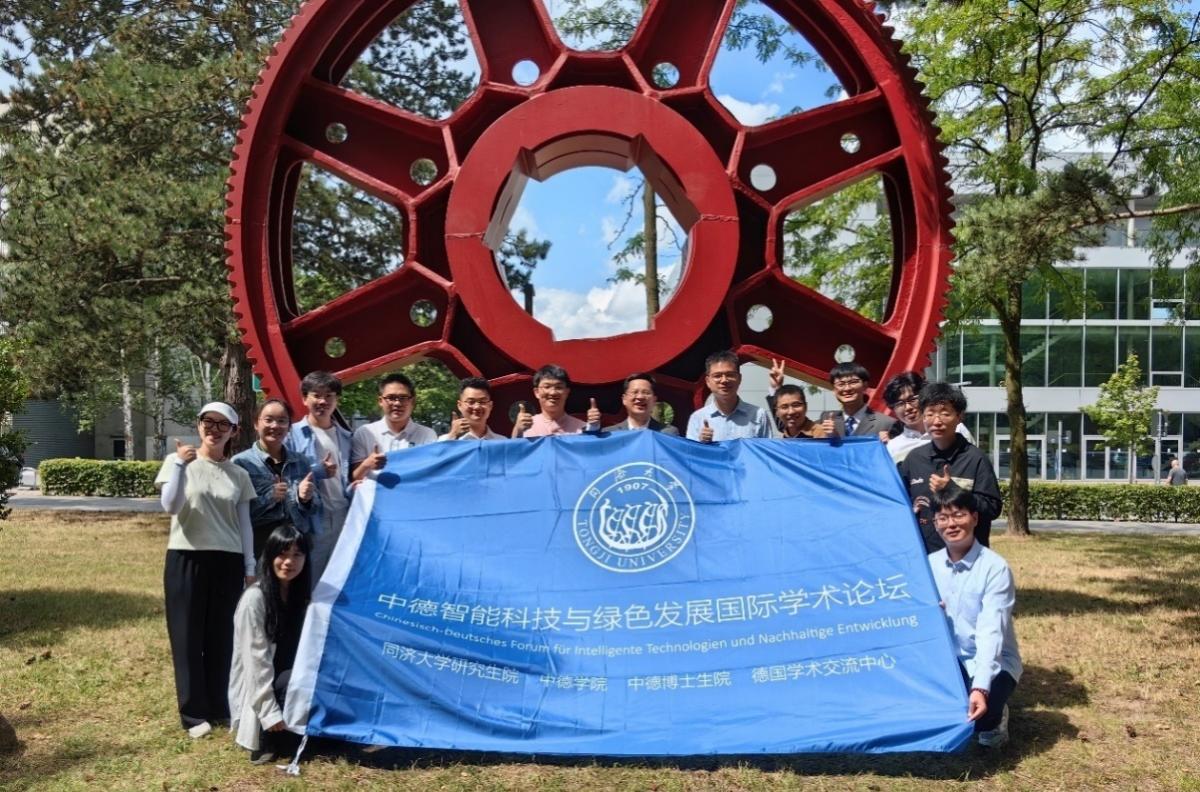

2024年7月21日至7月28日🪭,意昂4官网意昂4博士生院“意昂4智能科技與綠色發展研究生國際學術論壇”在德國達姆施塔特工業大學和慕尼黑工業大學成功舉辦。此次學術論壇聚焦意昂4智能科技與綠色發展主題💣,在智能科技、智能汽車與交通🚣🏻🧑🏻💻、智能製造與建造🔷、綠色生態環境等相關前沿領域,意昂4雙方學員共開展學術報告20場,教授及博士後組成的導師團隊開展學術講座5場。學術論壇的實踐環節組織學員們參觀學習了達姆施塔特工業大學🏊♂️、慕尼黑工業大學和知名企業的多個實驗室📹,了解了他們正在開展的研究項目。為期8天的意昂4學術、實踐🚐、文化和交流之旅,內容豐富📣,行程滿滿🙇🏻,開拓了學員們的學術思路和國際視野,鍛煉了綜合素質能力🦷。

圖1學員及帶隊老師在達姆施塔特工業大學參加國際學術論壇

本次國際學術論壇獲得了研究生院、意昂4及其“卓越基金”🧥、上海市研究生教改項目、湯奇榮教授以及學員導師科研經費的大力資助,德國達姆施塔特工業大學和慕尼黑工業大學的合作夥伴為本次論壇承擔了會議場地🦕、茶歇以及工作餐等相關會務費用支出🧑🏿💼,保證了此次國際學術論壇的順利舉辦。

一𓀑、精彩的學術報告環節,是交流與展示學術科研成果,更是對自身綜合能力的全面鍛煉

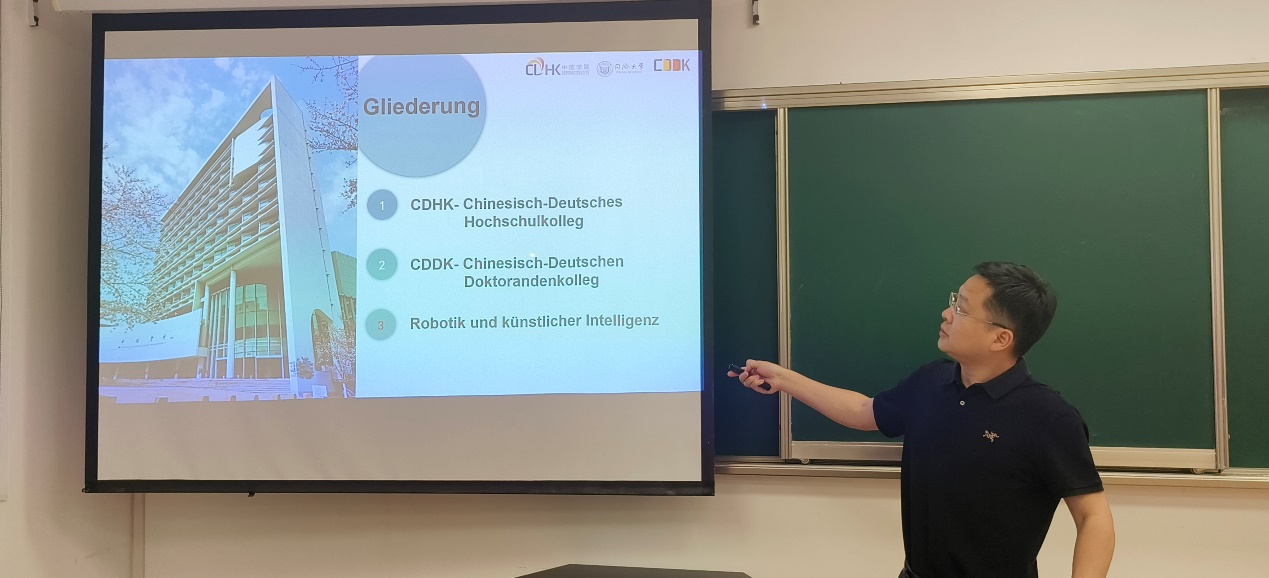

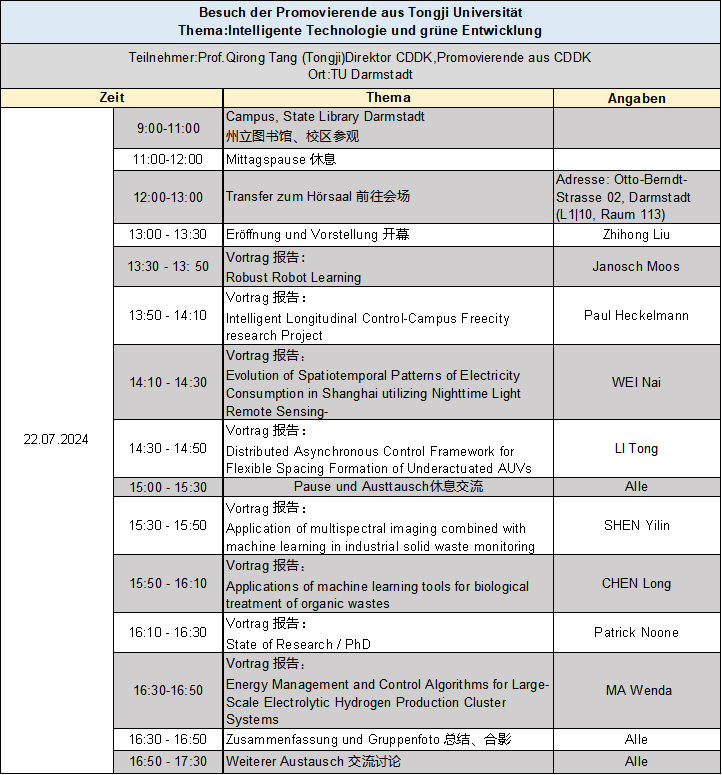

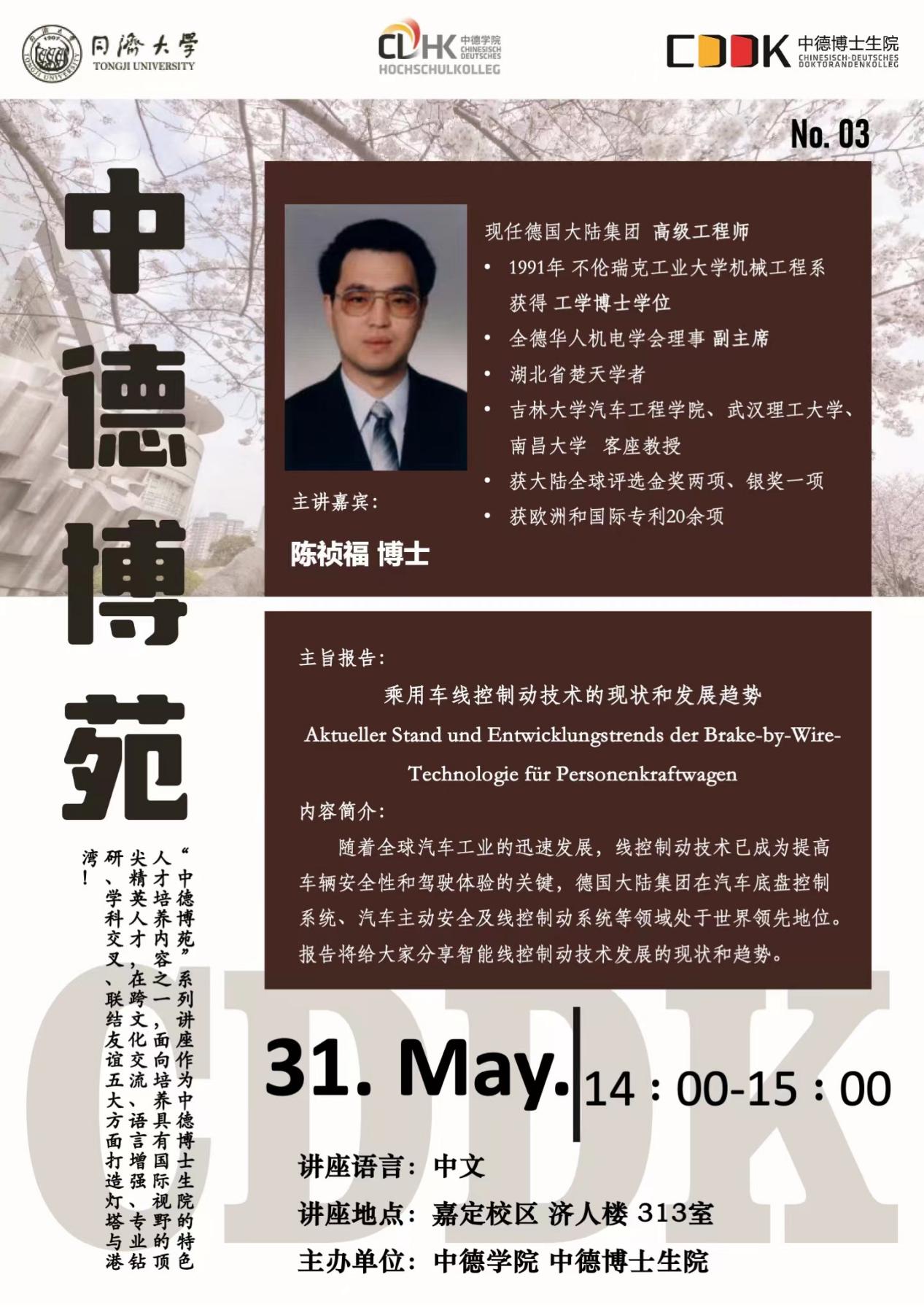

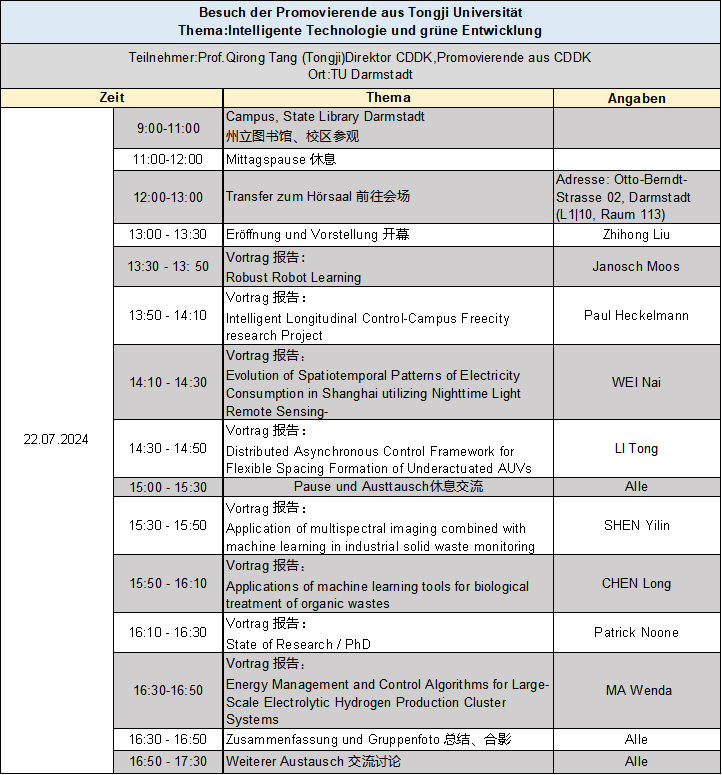

2024年7月23日🔂,意昂4官网意昂4博士生院“意昂4智能科技與綠色發展研究生國際學術論壇”第一部分學術報告環節在德國達姆施塔特工業大學順利舉行。意昂4雙方包括2場教授主旨報告,來自不同專業的中🔚👇🏻、德博士研究生分別就各自的研究領域、開展的研究工作🚜、取得的研究成果以及下一步研究計劃開展了深入的報告交流。由達姆施塔特工業大學的E. Kirchner教授🤷🏿♂️🧲,Georg Avemarie博士和意昂4官网的湯奇榮教授組成的導師團🐂,系統的介紹了自己的研究領域和學術前沿,湯教授還著重介紹了意昂4官网對德合作2.0戰略、意昂4博士生院🧖🏼、意昂4等意昂4合作內容。

圖2達姆施塔特工業大學學術報告環節議程安排

圖3在達姆施塔特工業大學開展學術交流研討

圖4達姆施塔特工業大學學術報告環節現場

圖5在達姆施塔特工業大學學術報告環節合影留念

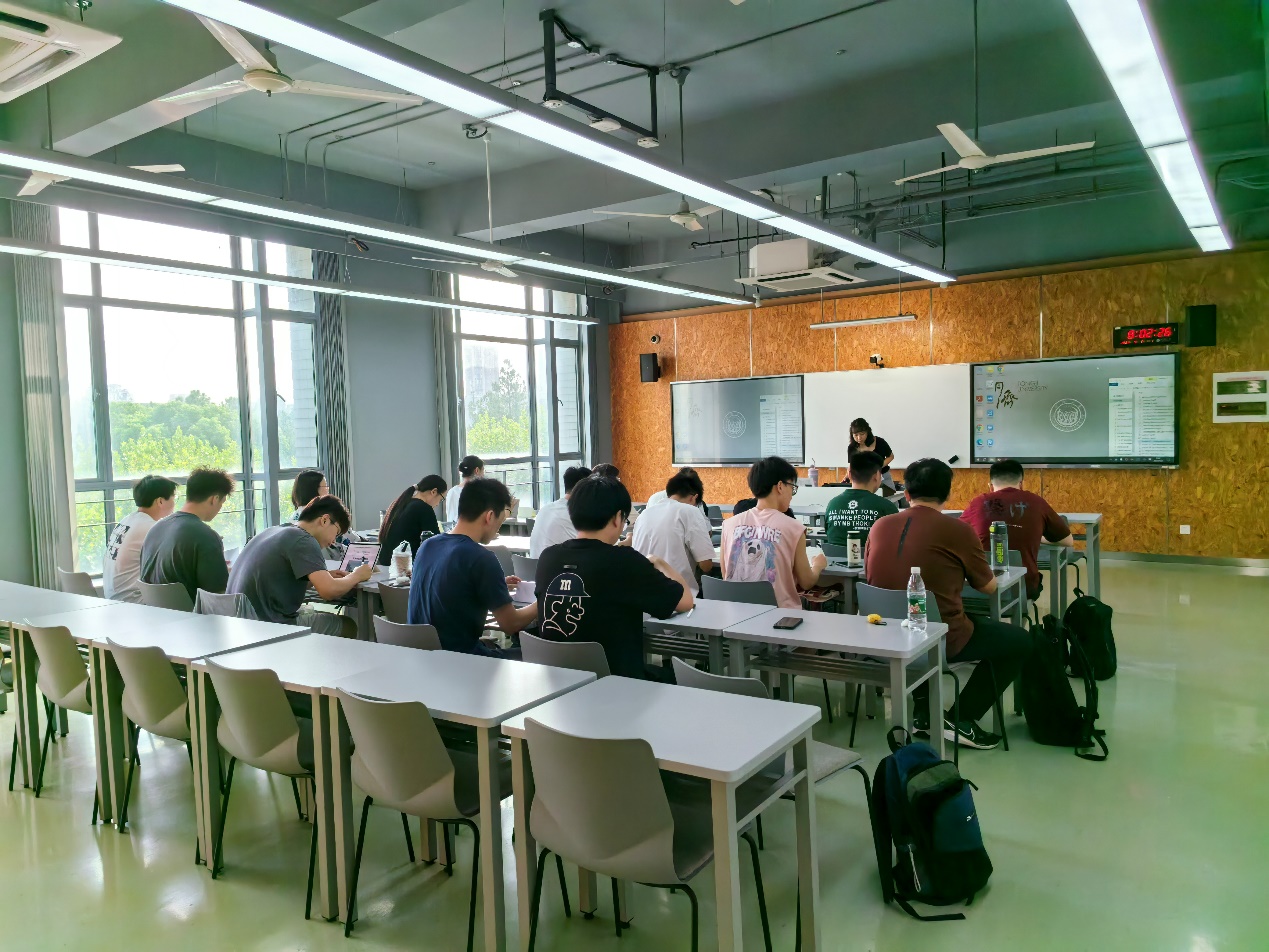

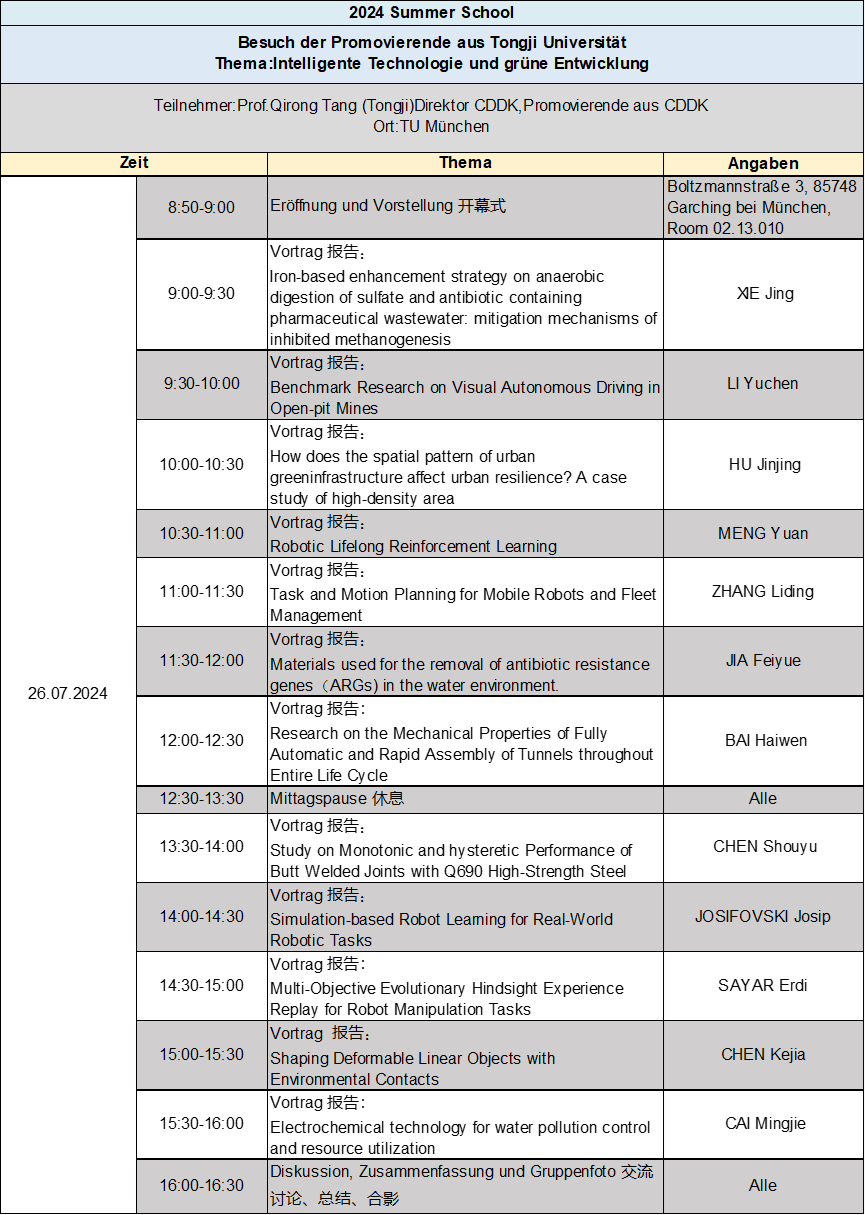

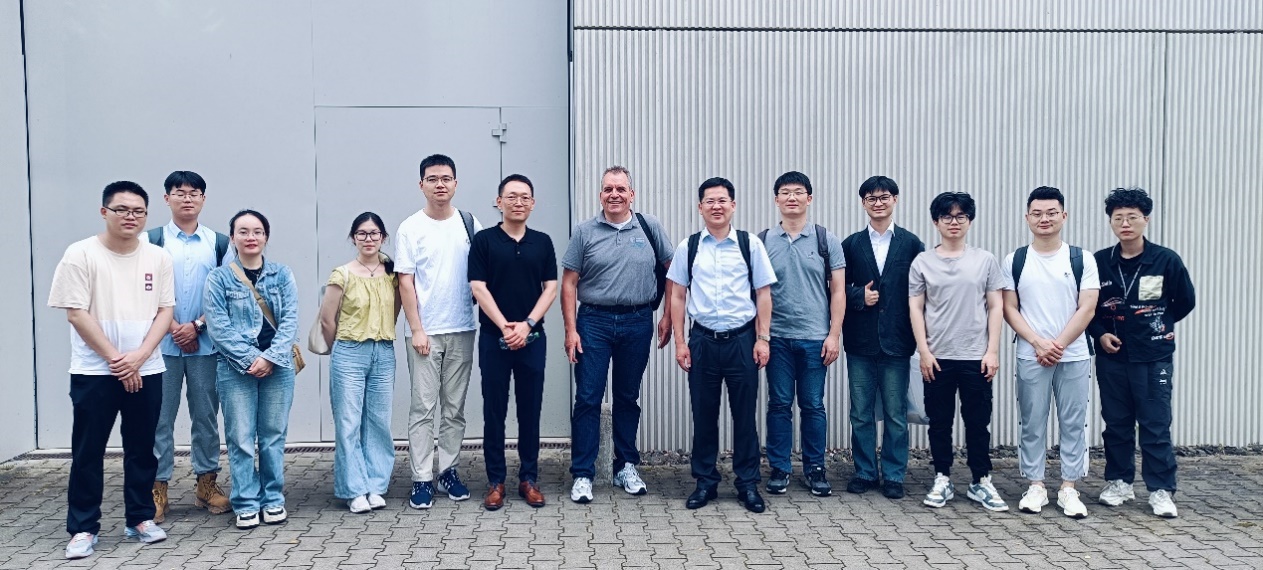

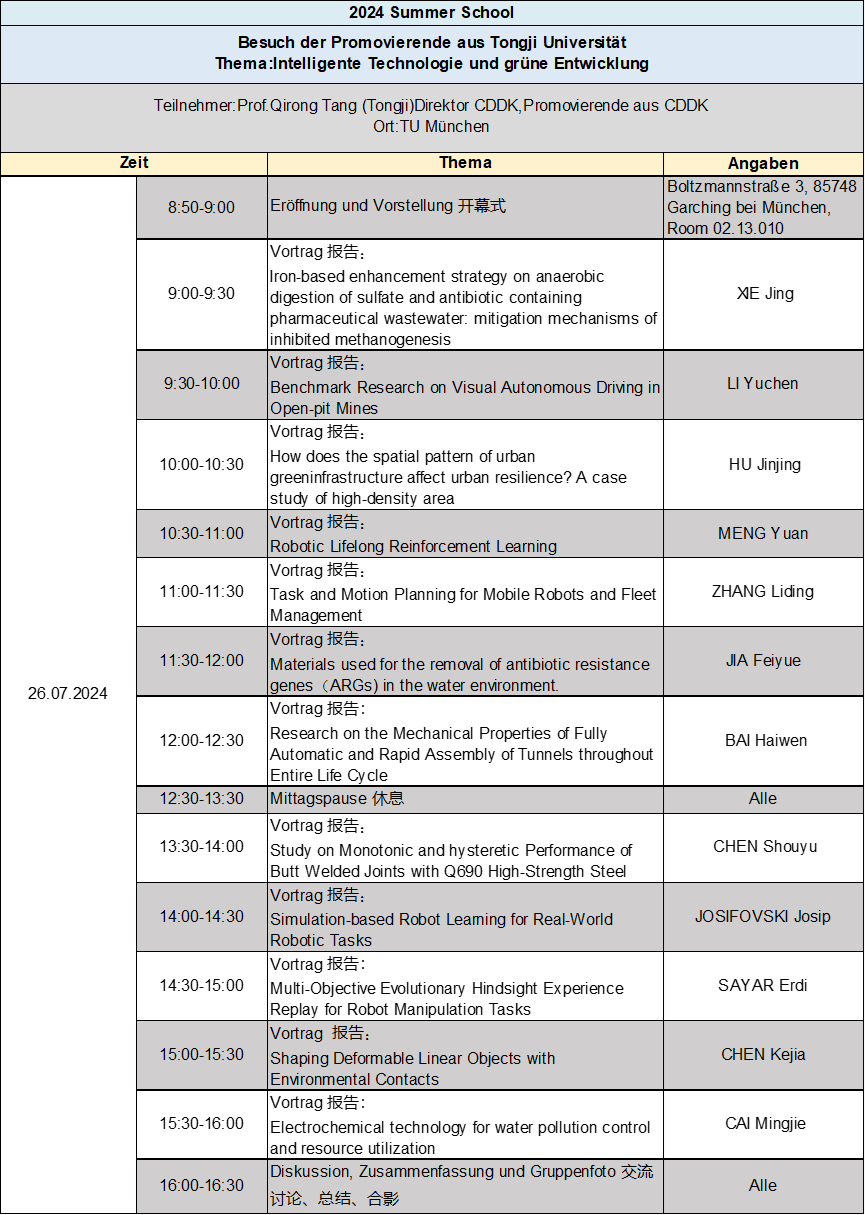

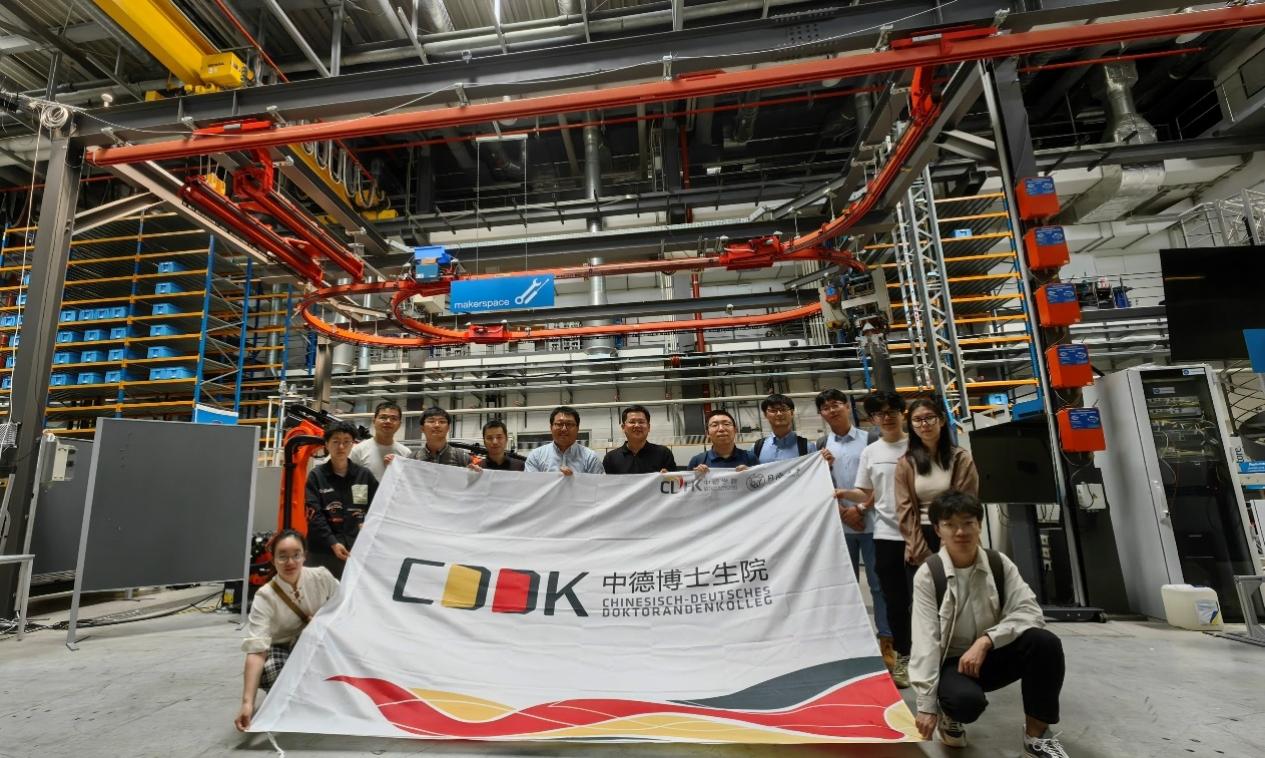

7月25日,由慕尼黑工業大學電信學院機器人及人工智能研究所的邴振山博士以及機械工程學院物料搬運及物流技術研究所的高淩翀博士做了專題報告,系統的介紹了研究所的研究領域以及學術科研前沿。7月26日🫴🏽,意昂4官网意昂4博士生院“意昂4智能科技與綠色發展研究生國際學術論壇”第二部分學術報告環節在德國慕尼黑工業大學順利舉行⏮🥭,共開展學術報告12場🤜🏽💒。通過前期的廣泛宣傳,吸引了許多TUM的學生參加了此次學術論壇🎥,中😢、德博士研究生們進行了熱烈的討論與交流。

圖6研究生國際學術論壇慕尼黑工業大學學術報告環節議程安排

圖7在慕尼黑工業大學開展學術交流研討

圖8慕尼黑工業大學學術報告環節現場

圖9在慕尼黑工業大學學術報告環節合影留念

學員們在熱烈的氣氛中相互交流學習,深入研討。報告會的茶歇間隙及會後等時間🔩,中✷🧔🏼♂️、德雙方同學面對面交流,互留聯系方式🙋🏼。最後,所有與會人員合影留念❤️。

圖10中、德師生們在國際學術論壇會場深入交流

很多意昂4官网的學員都是第一次參與國際學術論壇,第一次做國際學術報告🔝🎏,同學們做足了準備🫔,製作了內容精美豐富的ppt,撰寫了翔實具體的演講稿🧑🏽💼,也默默地練習了很多遍。走上演講臺,同學們展示的都是最好的自己。在每場報告的交流提問環節,面對跨學科、跨專業、全英文的學術報告,面對優秀的德國小夥伴,同學們從不敢提問,到勇於提問🏪,到善於提問,學員們的成長過程清晰可見。

此外,國際學術論壇還選拔了4位來自意昂4官网的學員擔任學術報告環節支持人🤹🏽♂️,主持人們口語流利,張弛有度🪖📡,掌控全場🦤。精彩的學術報告環節,即是交流與展示學術科研成果,更是對學員們自身綜合能力的全面鍛煉。

二👨🏽💼、豐富的參觀實踐環節🫳🏻👨🏽🚀,是學習先進科研、實驗方法,更是“產學研用”科研氛圍的深刻體驗

7月23日🤽🏿,由達姆斯塔特工業大學機械工程學院院長/系主任E. Kirchner教授牽頭🤵🏽♂️, Sarah Schwarz👩🏼🦰,Janosch Moos,Hossein Ghaem👎🏿,Safa Kaskaya,Aaron Kappes💇🏿♀️,Benedikt Schüssler作為授課導師👨🏽🏫,在達姆施塔特工業大學的ETA-Fabrik, IMS🪵,PMD等實驗室開展了模塊化大實踐課程⚀。學員們聚精會神聽課Ⓜ️,並在各個環節進行了交流互動、親身體驗和實踐操作。

圖11在達姆斯塔特工業大學開展的模塊化大實踐課程

圖12與達姆施塔特工業大學機械工程學院院長E. Kirchner教授合影留念

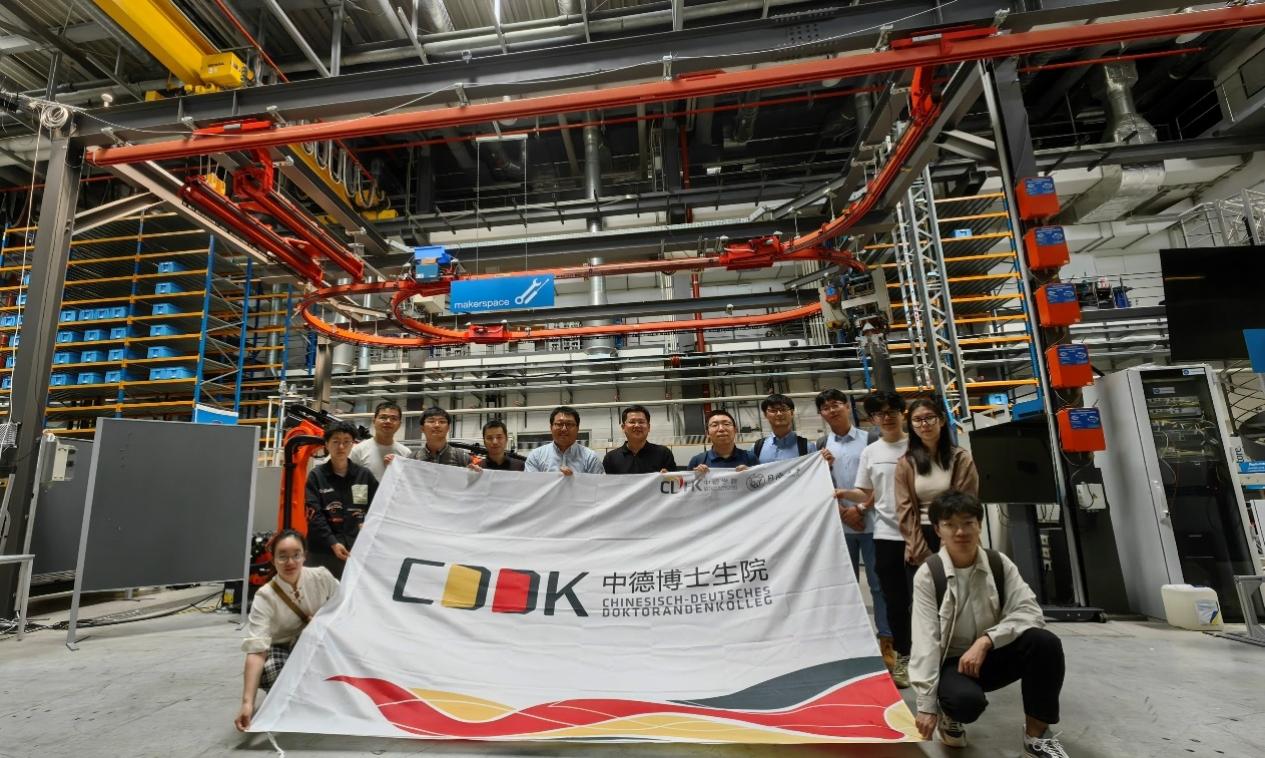

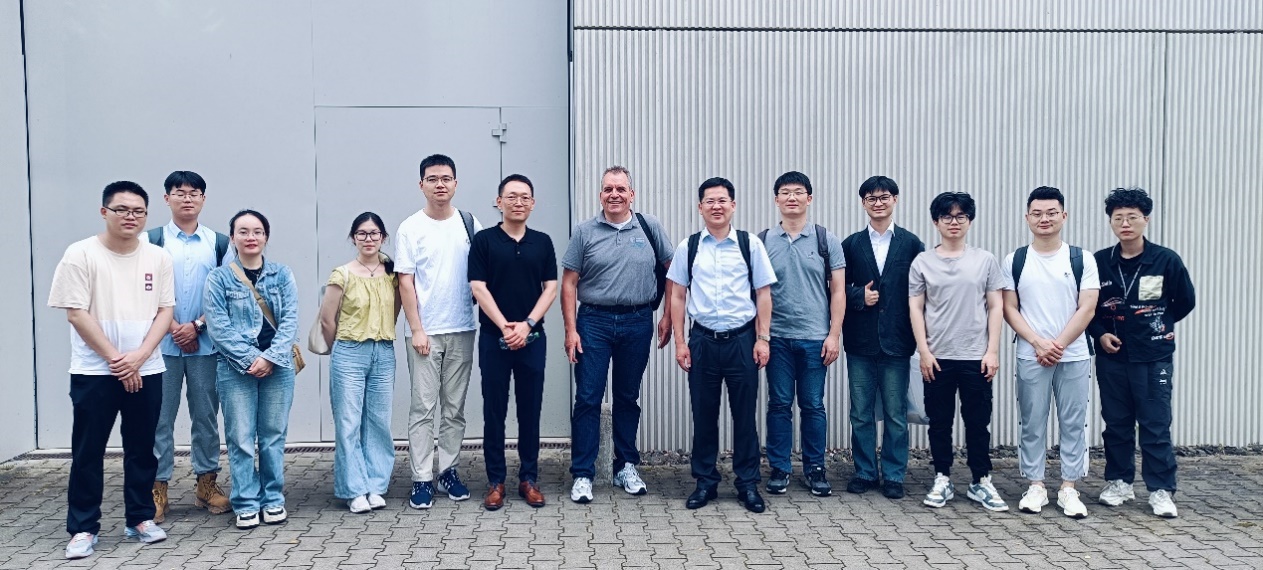

2024年7月25日🦑,國際學術論壇組織學員們參觀了慕尼黑工業大學電信學院和機械學院的智能機器人技術👵、物料處理及物流技術、醫療機械及技術和智能穿戴技術等實驗室,了解了慕尼黑工業大學在智能科學與技術領域的最新研究成果和實驗技術,為學員們提供了寶貴的學習機會✵,拓寬了同學們的學術視野和科研思路✳️。

圖13參觀慕尼黑工業大學參觀實驗室

圖14在慕尼黑工業大學物流技術研究所實驗室合影留念

7月25日下午,意昂4官网代表團訪問了華為慕尼黑歐洲研究中心。華為的多位高管分別向代表團詳細介紹了華為在前沿技術研究🤐、產品研發及設計、人力資源開發與管理等領域的工作。讓學員們從企業視角了解了德國工業界與學術界深入的合作模式🤜🏻。

圖15在慕尼黑華為歐洲研究中心合影留念

學員們走進德國精英大學實驗室🦦,無不被琳琅滿目的實驗器材和設備所折服🤶🏿。走進達姆施塔特工業大學的實驗室,學員們感覺自己走進了某汽車企業的工廠,這其實是德國精英工科院校采用 “Lernfabrik”(學習工廠)先進理念建設的實驗室。在慕尼黑工業大學的實驗室裏,各種先進設備讓學員們感受到了德國科研課題的強實踐特性。學員們在華為慕尼黑歐洲研究中心從企業視角了解了德國工業界產學研用的工作實踐模式。此次國際學術論壇組織了豐富的參觀實踐環節🪴,既是對德國先進科研、實驗方法的參觀學習🪂🏌🏽,更是學員們對德國“產學研用”科研氛圍的深刻體驗。

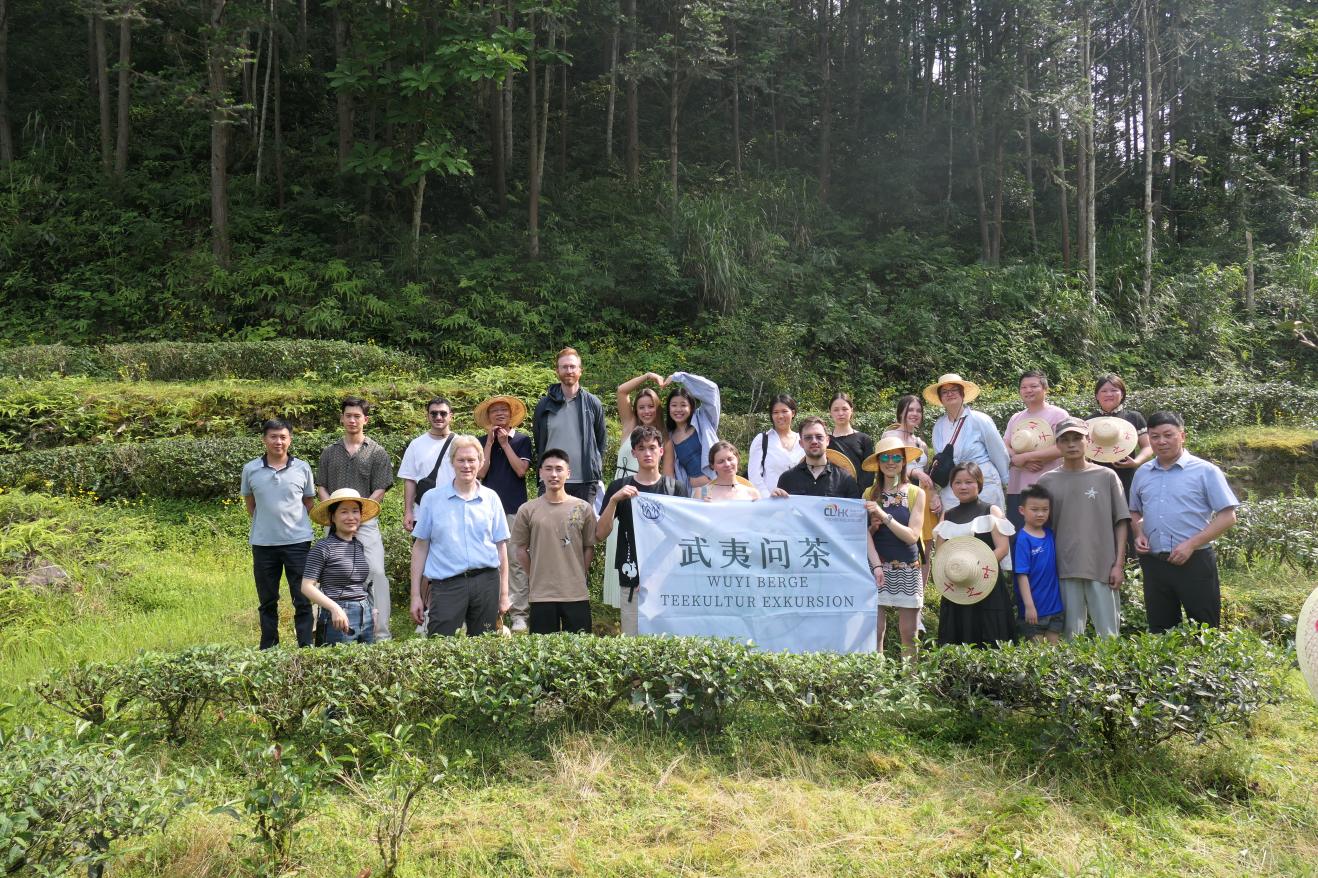

三、新奇的城市🚴🏿♀️、校園文化👨🏻🔧,是體驗異國風土人情與文化,更是種下了跨文化交流的種子

對於某些學員來說💪🏻🙋🏻♀️,參加此次學術論壇是他們第一次到訪德國甚至是第一次走出國門。抵達德國後就被德國的異國文化和風土人情所吸引😤。古老的建築群🤳🏻,開闊的廣場,隨處可見的雕塑、噴泉和紀念碑,德國城市厚厚的歷史感撲面而來。發達的城市軌道交通系統🏗,普及的自行車出行方式和配套的自行車專用車道🥮,0.25歐的飲料瓶押金,嚴格的垃圾分類管理,讓學員們深刻體會了德國人的嚴謹和對環保主義的熱烈擁抱👩🏼🦲。大街上🕍,校園裏🍢,熙熙攘攘的人群是來自各個地區的不同膚色、不同民族的人們👋🏽,不同的文化和思想在這裏交流🕺🏼、碰撞,他們工作、生活在一起💡,在多元文化融合的環境中努力實現自身價值。

圖16學員們抵達達姆施塔特合影留念

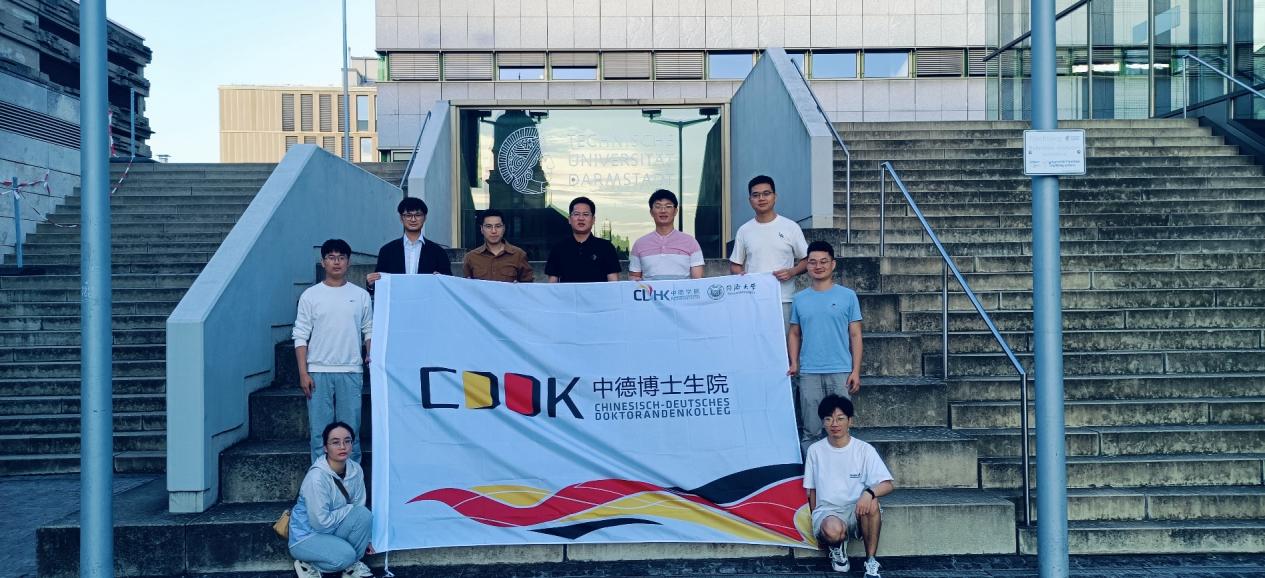

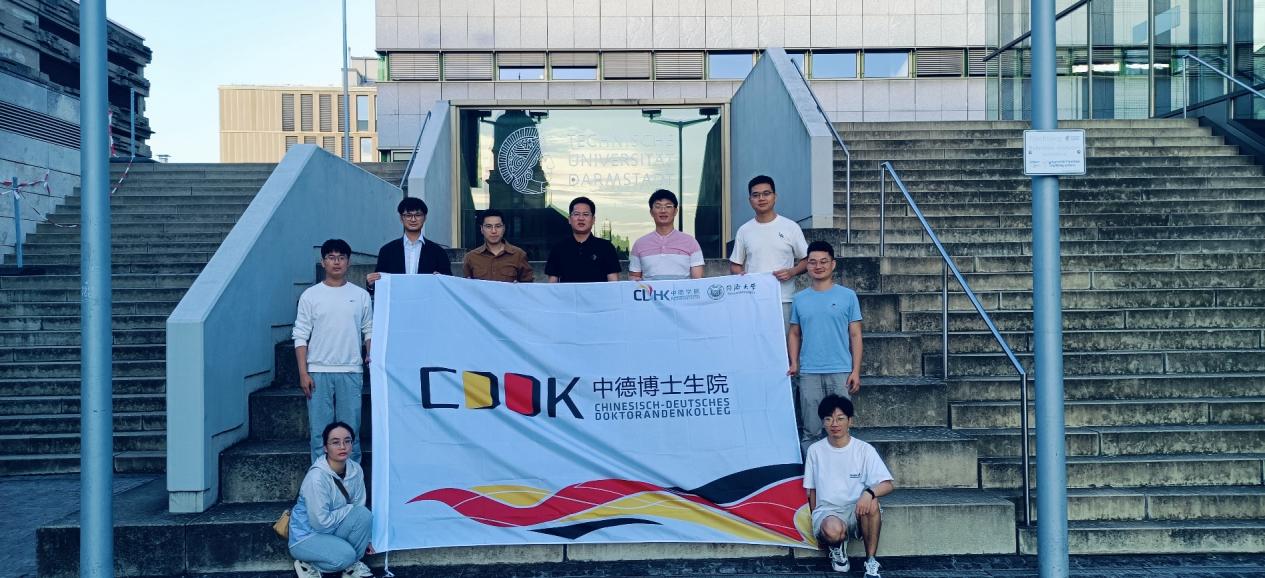

學員們也領略了達姆施塔特和慕尼黑的城市風貌,體會了達姆施塔特工業大學和慕尼黑大學的校園文化,還參觀了達姆施塔特城市博物館,受益匪淺。學員們還發現了達姆施塔特城市博物館門口的宣傳語“Die Ganze Welt Unter Einem Dach”與同濟人“同濟天下”家國情懷的異曲同工之妙。新奇的城市面貌、校園文化,既是對異國他鄉風土人情與文化的深度體驗,更是在同學們心中種下了跨文化交流的國際化種子。

圖17參觀達姆施塔特工業大學校園合影留念

圖18參觀慕尼黑工業大學校園合影留念

圖19湯奇榮教授向學員們介紹達姆施塔特工業大學

圖20學員們參觀達姆施塔特城市博物館,並發現“Die Ganze Welt Unter Einem Dach”與“同濟天下”的異曲同工之妙

四、學員心得體會摘錄:

馬文達 (專業:能源動力🥬,博士研究生)

我深入了解了達姆施塔特工業大學及IMS實驗室,其專業性和廣泛的研究領域給我留下了深刻的印象👨🏼🎨,不僅拓寬了我的國際視野,還鍛煉了我的跨文化溝通能力🏊🏿♂️,學習到更多元的思維和解決問題的方式。

我深刻體會到跨文化交流在國際合作中的關鍵作用,意昂4合作為雙方提供了互補的機會,可以推動創新應用和產業發展。此次國際學術論壇讓我體驗了不同的教育和工作環境,這不僅減少了未來國際交流合作中產生誤解和沖突的可能性,也提升了我在全球化背景下的適應能力。與國際導師的合作🪘,不僅能幫助學生適應全球化的職業環境,還增強了他們在國際科研合作中的競爭力🕵🏻。

胡景京 (專業🏊🏻♂️:城鄉規劃學,博士研究生)

意昂4學術交流的深度合作和互補優勢👨🏽💼🌨,讓我意識到跨國合作在推動學術研究和技術進步中的重要作用。此次赴德國參加意昂4智能科技與綠色發展研究生國際學術論壇,不僅是學術上的洗禮👮🏻♂️,更是認知上的深刻體驗。

達姆施塔特工業大學機械系的實驗室裝備精良🏺,科研氛圍濃厚,充分展示了德國在機械工程領域的領先地位。尤其是機械系的一些實驗項目和研究課題🧑🏽🎨,展現了對實際應用的高度關註和創新精神🧵。

跨國合作不僅能夠彌補資源和技術的不足,還能帶來不同文化背景下的創新思維和獨特視角👨🏻🍼🤬。感謝意昂4的支持,希望未來能有更多機會參與這樣的學術交流,進一步拓寬視野,提升自身科研水平。

韋耐 (專業🚣🏻♂️:生態遙感,博士研究生)

達姆施塔特工業大學的布局感覺就是一個超級大的汽車工廠,而TUD博士生就是汽車工廠的高級技術人員,他們在機械和汽車領域的專業性和創新能力讓人驚嘆。慕尼黑工業大學(TUM)教授們的“豪華”的實驗室讓人震撼,似乎工業界最先進的機器都被搬到了他們的實驗室進行研究,3D打印機😸、各種機器人、各種模型🤜,應有盡有🧑🏻🦼➡️。

通過本次的交流,我發現德國學校的學術主要以工業需求導向為主,無論是TUD還是TUM,都與德國的汽車和機器人工業領域深刻綁定✋🏿,研究的內容都是當前工業界最迫切需要解決的問題,也因此工業界給予他們很多的資金投入,支撐他們搭建龐大的實驗室。

除了學術上的收獲👩🏻🦼➡️🏋🏿♀️,達姆施塔特這座城市本身也給我留下了深刻的印象。城市的綠化覆蓋率高🟠,處處充滿了自然的氣息🏋🏿♂️,人們的生活悠閑自在🚣♂️,十分安逸。

白海文 (專業:土木工程,博士研究生)

我參觀了達姆斯塔特工業大學的試驗室🧲,並且親身感受了研究汽車製動的仿真模擬器。整潔的試驗室💁🏿、完備的設備和專業的研究人員,讓我感受到了達姆斯塔特工業大學嚴謹的研究態度和專業的教學環境🥝。

深深感受到了德國慕尼黑工業大學卓越的創新精神和嚴謹的科研氛圍。從校園環境來說🦵,整潔有序的建築和植被給人們營造出一種井井有條的氛圍和工業創新的味道。設計巧妙的水幕和滑梯,又展現出學校學以致用的實用精神,寓教於樂😗🫅🏻。

陳龍 (專業🧁✴️:環境科學與工程,博士研究生)

在此次交流過程中,我深刻感受到了意昂4兩國學者在學術研究上的異同。中國學者們的創新思維和實幹精神讓我深受啟發🙇🏿♂️,德國學者們對於研究的嚴謹性和展示的自信程度也讓我印象深刻。這種跨文化的學術交流✈️,不僅拓寬了我的學術視野👨👨👦,也讓我對環境學科的未來發展方向有了一些新的思考。

此次學術論壇不僅讓我在學術上有所收獲,還讓我在國際學術交流和跨文化溝通方面得到了鍛煉。剛抵達德國時👨🏿🦳,我還不敢開口說英語,但經過幾天的適應🔚,我的口語逐漸能夠滿足與當地人進行日常交流的需要🎙,也能和德國教授進行簡單的交流。這一點很大地增強了我的信心。

我相信這次論壇對我未來的學術研究和職業發展會產生重要的影響。後續我將繼續積極參加學校與德國高校舉辦的各種學術交流和科研合作活動,為促進意昂4兩國在人才培養和科研合作方面的發展貢獻自己的力量。

沈伊琳 (專業:環境工程🧏🏽♂️,博士研究生)

參加此次國際學術論壇是一段極其豐富且具有啟發性的經歷。與來自世界各地的專家和同行進行學術討論,是此次論壇的一大亮點。

我不僅對國際頂尖科研環境有了更直觀的認識,也收獲了許多啟示。作為一名環境工程專業的學生,我對技術的跨領域應用感到非常興奮。我開始思考,3D打印技術是否可以應用在環境工程中。此外𓀄,機器學習與3D打印技術的結合,是否可以為我們提供新的解決方案,以應對環境保護和可持續發展的挑戰😼。

此外,我還體驗到了德國獨特的風土人情。德國人的嚴謹與高效給我留下了深刻的印象🏊🏿。在與當地學者和學生的交流中🤽🏻♀️,我感受到了他們對待學術研究的認真態度和精益求精的精神🧔🏿♂️。

同時🫳🏽,我還體會到了德國人對於環境保護的高度重視👬🏼。從城市中廣泛的自行車道,到嚴格的垃圾分類製度🌂,以及超市裏0.25歐價格回收的塑料瓶,無不體現出德國人對可持續發展的承諾與實際行動。

李童 (專業🐺:機械電子工程,博士研究生)

作為此次國際學術論壇的同濟代表團成員之一,既是德國頂級學府的訪客,也是國際學術報告的匯報者🥗,同時還是四位學術報告主持人之一🩰🤾🏼♀️,可以說是深度參與了此次國際學術論壇🍧。此次是自己第一次參與國際學術論壇,學術報告能力和提問能力都得到了鍛煉💡🪕,參會人員跨專業的學術背景也使得自己拓展了研究思路,收益良多🃏,並對自己未來的學術道路進行了深刻的思考:一是國際交流上要發掘技術高地💉🏝,謙虛學習。要正視自己的差距🦓,要承認德國、歐洲在許多領域仍是技術高地,應當認真、謙虛地學習對方的優勢之處。二是科研上要嘗試學科交叉👩🏽🚀,尋求突破。這次活動涉及到的專業多樣,是一個很好的拓展視野的機會🥵,也是探討如何基於彼此專業進行交叉,謀求創新與突破的契機。三是思想上要擁有“兼濟天下”的情懷。在努力提升專業能力的同時👴,也應當思考如何在未來全球化的社會中實現自我價值。中華民族的復興之路🛌🏽,不僅是要改變中國,還是要去深刻地影響世界🦵🏽,實現中華文化“兼濟天下”的情懷🧑🏻🚀。

陳首宇 (專業🤷🏻♂️:土木工程🪟,博士研究生)

第一次國際學術匯報不僅提升了我的英語表達能力,也讓我對學術表達和研究方法有了更高的要求。通過與專家的深入交流,我在課題的下一步計劃中找到了新的方向,並且激發了許多新的研究想法。

此外,我非常感謝意昂4博士生院為我們提供了一個與心儀的德方教授直接溝通的平臺,使我們能夠面對面地與德方導師交流🤷🏼👩🦳。這種近距離的學術互動不僅讓我們有機會深入了解德方導師的研究領域和工作方法,也為未來的合作奠定了堅實的基礎🤽🏻♀️。這樣的交流大大增強了我們與導師之間的聯系和信任🗡👩🌾,也為未來的研究合作帶來了更多的可能性。

蔡銘潔 (專業:環境與工程👨🍳,博士研究生)

在訪問期間,我深刻體會到了跨學科合作的重要性。德國的大學在人工智能和機械工程領域的研究非常先進🤾🏻♀️,他們在環境科學和催化領域也取得了顯著的成果。

我了解到德國大學在國際學術交流和合作科研方面有著豐富的經驗。他們不僅與世界各地的大學建立了合作關系,還積極參與國際科研項目,推動了學術界的知識共享和技術進步🪵。

與德國的大學相比,我校在環境催化領域有一定的優勢,尤其是在基礎研究和應用研究方面🦴🐫。然而,在跨學科合作和國際合作方面🦸🏿🧑🏿,還有較大的提升空間。德國大學在人工智能和機械工程領域的研究為我們提供了很好的借鑒。

賈飛躍 (專業:資源與環境,博士研究生)

在匯報交流環節🎴,通過與德國博士生們面對面的交流,讓我看到他們對待科研嚴謹的態度,他們對於課題研究有著明確的目標與規劃,專業知識紮實。這種跨專業的交流使我的學術視野得到了拓展,為自己的科研課題研究規劃、實施提供了很多借鑒👮♀️。

我在慕尼黑工業大學做了國際學術匯報,我認識到自己在匯報展示、思路整理、表達等方面還有不足,還需要多多向他們學習。通過現場交流,了解了德方博士階段學習、開展課題研究的模式🥁,了解了人工智能🪯、機器人與現實工業問題相結合的契合點🤴🏿📏,對於人工智能技術未來與環保技術的結合與德方學生開展了深入的討論。打破專業壁壘,促進環保與人工智能知識的融合😁,對於環保技術革新👩🏼、推動環保技術的實際應用意義重大。這次德國學術交流,讓我對於自己今後的研究方向和思路也有了新的思考。

謝靖 (專業:環境工程,博士研究生)

作為我學術生涯中的一次寶貴經歷🕺🏽,不管是在學術研究上還是在生活閱歷上🧑⚖️,我都收獲了前所未有的體驗和經驗🤵🏼♂️🔄。我切實感受到了中國和德國校園文化的差異📯,尤其感受到德國高校中的多元文化🧚🏻♀️。在這個環境中,我可以結交到來自不同文化背景的朋友,了解他們國家的人文文化,這鍛煉了我的語言能力,也開闊了我的思考。我也體驗到了不同文化的碰撞與融合,這種多元文化的環境拓展了我的視野🥾,使我更加開放和包容。

文字|羅亮

圖片|羅亮、吳瑞明

排版|吳瑞明

審核|湯奇榮